MEMBACA ‘ENAM LIMA’ PADA LEMBARAN SASTRA

|

| Sederet angka yang harus ditebus dengan harga yang tidak murah |

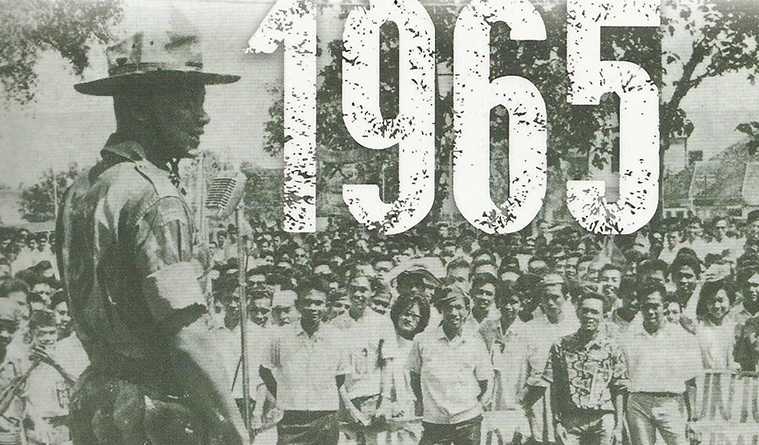

1965, sekumpulan

angka sarat makna bagi Indonesia. Sederet angka yang harus ditebus dengan harga

yang tidak murah. Tahun di mana drama politik berbuah tragedi kemanusiaan.

Pada esai ini, kita akan membacanya melalui sastra. Memang benar bahwa validitas sastra, meskipun itu sastra historis-realis, berada di bawah validitas teks ilmiah sejarah. Kendati demikian, saya memilih untuk membaca ‘enam lima’ melalui sastra dengan suatu asumsi dasar bahwa fokus saya bukan pada kronologi sejarah beserta ketepatan ruang, waktu, serta pelakunya. Sebab apa yang saya soroti lebih kepada aspek kemanusiaan yang termuat di dalamnya.

Saya percaya bahwa

kebenaran tidak hanya boleh tertutur dari lisan sejarah, tapi semua, termasuk

sastra. Sebagaimana dikatakan I Gusti Agung Ayu Ratih dalam pengantar antologi

“Lobakan” bahwa “...sastra bertugas melemparkan ribuan tanya perihal hakikat

kemanusiaan yang bergelantungan di sekitar tragedi...”. Berikut, melalui beberapa

cerita pendek kita akan mendapati betapa pada kurun ’65 udara Nusantara

didominasi aroma amis darah.

|

| Tahun 1965 Bangsa Indonesia mengalami kutukan politik yang meminta tumbal dari anak kandung sendiri |

Dari antologi cerpen

Lobakan misalnya, kita bisa melihat betapa pada masa huru-hara politik 1965 itu,

Bali yang tadinya ceria berubah menjadi murung dan berbau amis. Ya, amis darah

segar yang tumpah di Pulau Dewata itu menjadi pemandangan ironis, mengingat

eksotisme daerah wisata tersebut. Melalui cerpen ‘Made Jepun’, Putu Oka Sukanta

mempertontonkan sebuah ‘sejarah versi lain’ kepada kita. Cerpenis berambut

putih yang juga penyair ini menceritakan betapa konflik politik di Jakarta

berubah menjadi epidemi tragedi kemanusiaan di pulau Dewata.

Sebuah keluarga yang dicurigai ‘kena garis’, baru dicurigai, terlibat dalam aktivitas Partai Komunis Indonesia atau organ yang ditengarai berafiliasi dengannya seolah halal untuk diperlakukan dengan tidak manusiawi. Putu mencontohkan mulai dari kisah lapak kudapan milik Isteri wayan Urip hingga kisah putri Wayan Urip, Made Jepun yang miris. Lapak sederhana yang menjajakan pisang goreng itu menjadi saksi bisu betapa si empunya kerap kali harus rela menerima teror psikis berupa kejahilan orang-orang yang membenci mereka dengan meletakkan kotoran manusia di bawah lapak atau bahkan menggantung bangkai tikus pada atapnya. Seolah merupakan bahasa lain dari ancaman bahwa mereka yang kena garis bahkan tak berhak nyaman dalam mencari makan.

Tak selesai disitu, Putu juga menceritakan

tentang Made Jepun yang berubah dari seorang gadis ceria menjadi seonggok

daging bernyawa yang tak terurus. Sakit jiwa. Pasalnya, di sela tragedi itu ia

diperkosa oleh I Blanar, seorang petugas sipil di tangsi polisi yang bertugas

menangkapi mereka yang dituduh kena garis. Setelah dituduh anggota Gerwani, Made

digagahi saat ayah dan kakaknya ditahan.

Tragis.

Sebuah gambaran

dehumanisasi lain juga datang dari karya Martin Aleida, ‘Mangku Mencari Doa di Dataran Jauh’. Dalam

cerpen yang merupakan bagian dari Antologi “Mati Baik-baik kawan”, mantan

anggota LEKRA yang konsisten dengan tema '65 ini menjadikan sastra sebagai

ruang kesaksian sejarah. Sebagai cerpenis sekaligus pelaku sejarah 1965, Pria

bertubuh tegap ini mengusung apa yang ia sebut “sastra kesaksian”.

Dalam cerpen tersebut,

ia bersaksi tentang seorang yang dituduh terlibat PKI beserta unsur-unsurnya harus rela

menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Dalam kisah tersebut, Martin yang juga

seorang jurnalis, memberikan suatu gambaran metaforik di mana seorang pemuda

Bali bernama Mangku harus kehilangan ayahnya yang dibantai atas tuduhan makar.

Dan sejak saat itu ia bersumpah tak mau mati di tanah leluhurnya, Bali. Sebab

ia tak tahan menyaksikan betapa banyaknya nyawa yang dicabut dengan cara tak

wajar. Biadab.

Alhasil, Mangku pergi ke Sumatera beserta kera jantan dan anjing Kintamani peliharaannya. Di tengah perjalanan, anjingnya dirampas orang, dan ketika setahap lagi tiba di tujuan, kera kesayangannya diterkam anjing rabies. Esoknya Mangku menyaksikan bangkai anjing rabies mengapung tersia-sia di pinggir pantai. Rupa-rupanya itu anjing yang menularkan penyakit pada keranya yang kini telah menjadi bangkai. Namun ia tak melempar bangkai Kera itu ke laut, ia menguburkannya dengan layak. Setelah menguburnya, Mangku berkata ”Persis sebagaimana kau dikuburkan ini, begitulah kematian yang kuinginkan. Mati baik-baik, Kawan. Diiringi doa...”.

Melalui potongan

cerpen di atas, kita dapat melihat panorama mencekam dari fragmen sejarah drama

kehidupan manusia. Sebuah zaman di mana manusia tak lagi dimanusiakan. Karena

‘kena garis’. Karena dituduh Komunis. Dan atas dasar tuduhan itu, maka

tangan-tangan kotor yang entah bekerja atasnama apa seolah mendapatkan suatu

dalil pembenaran untuk membuat hidup orang lain menderita baik secara fisik

maupun psikis.

Kendati konflik politik kerap dijadikan rasionalisasi atas tragedi yang merampas banyak nyawa anak bangsa tersebut, apapun namanya, terwakilkan dengan menyebut satu kata, kekerasan. Kekerasan yang seolah tak salah karena ditimpakan atas mereka yang dipaksa salah. Kekerasan yang menerpa pribadi lugu dan buta politik, bahkan tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sebagaimana tertuang dalam cerpen Putu Fajar Arcana ‘Monolog’, “saya memang pernah diajak untuk menjadi anggota Partai Komunis itu, tetapi saya menolak....”,” ... urusan saya urusan yang sangat pragmatis, saya cuma ingin semua kami di desa memiliki tanah yang cukup sebagai tumpuan hidup kami sehari-hari.....”.

Apapun rasionalisasinya,

kekerasan yang terjadi pada kurun 1965 telah mencoreng wajah ramah bumi

Nusantara. Menodai harga diri dan mengoyak identitas Bangsa. Bayangkan, ada

tangan-tangan tertentu yang merasa berhak merenggut hak hidup, hak kepemilikan,

ketenangan, bahkan kesucian orang lain hingga

mengalami trauma dan berujung pada kematian pasca sakit jiwa

berkepanjangan seperti dalam kisah Made Jepun. Juga berhasil mengusir seseorang

dari ketenangannya, sampai pada suatu kenyataan bahwa seekor kera dapat beroleh

cara mati yang lebih wajar ketimbang seorang manusia yang dituduh Komunis

sebagaimana tergambar dalam kisah Mangku.

Tentu bukan kekerasan yang kita perlukan untuk menghadapi kekerasan sebagaimana dicontohkan Gandhi. Yang kita butuhkan adalah kewarasan. Kewarasan yang harus ditularkan ke tiap kepala agar tangan dari pemilik kepala-kepala itu mau bergandengan menatap hari depan bangsa yang lebih cerah. Kita harus ingat bahwa mereka yang kerasukan kekerasan hanya menyisakan kerusakan. Kita juga tak membutuhkan dendam, sebab “dendam bisa kehilangan isi, ingatan tak pernah sirna” (meminjam istilah Martin Aleida dalam cerpen Bertungkus Lumus).

Kekerasan

yang Lahir dari Identitas Tunggal

Setelah mencoba membaca perlahan, akhirnya kita melihat bahwa ‘enam lima’ bukan sekadar gempa politik belaka, tapi juga bencana kemanusiaan. ‘Enam lima’ adalah tragedi yang proses terciptanya bermula dengan pemalsuan identitas, diikuti kekerasan dan berujung pada kekerasan atas identitas yang dipalsukan dengan label stigma buruk yang disebar membabi buta. Dan ini berdampak pada tercerabutnya kemanusiaan yang membuat manusia terasing, bahkan dari dirinya.

Saya mencoba sedikit merenungkan jika saja cara pandang kita mengenai identitas tidak dikotomik dan tunggal, boleh jadi pertentangan bahkan yang pada taraf tertentu berujung pembantaian dapat dihindari.

Cara pandang mengenai identitas ini memiliki pengaruh besar pada pengenalan atas identitas itu sendiri. Dan pada gilirannya, pengenalan pada hakikat kemanusiaan. Saya melihat bahwa tragedi ’65 terjadi karena dalam benak mereka yang bertikai, bercokol sebuah konsep tentang “the other”. Bahwa di sisi ini ‘aku’ atau ‘kami’ berdiri, sedangkan di sisi yang berseberangan adalah ‘kau’ atau ’kalian’, yang oleh karena memiliki identitas berbeda maka seolah ada pengesahan untuk saling melancarkan serangan.

Mengutip Prof. Gumilar Rusliwa Somantri “bahwa irasionalitas kekerasan yang termanifestasi dalam wujud konflik.... merupakan cermin kegagalan negara dan masyarakat dalam membangun kehidupan sosial”. Namun saya pikir, ini bukan hanya kegagalan negara atau masyarakat, melainkan juga kegagalan sebuah Bangsa dalam upaya mengidentifikasi dirinya sebagai sebuah entitas yang hakikatnya tunggal dalam keragaman dan beragam dalam kesatuan.

Singkatnya, apa yang terjadi pada tragedi kemanusiaan itu merupakan cermin kegagalan sebuah Bangsa dalam upaya mengenali diri sejatinya. Gagal dalam melihat pluralitas identitas sebab kecamuk politik yang demikian tebal menggumpal membuat pandangan terhalang oleh apa yang disebut Amartya Sen sebagai ilusi tentang identitas tunggal yang melandasi mereka yang menjadi dalang konfrontasi, kemudian dipupuk dan dipelintir dengan cermat oleh para pemimpin aksi penganiayaan dan pembantaian itu.

Dalam hal tragedi

1965, identitas tunggal itu adalah “warna politik”. Dikotomi yang dikerucutkan

hanya dengan komunis atau non-komunis seolah merupakan opsi tunggal identitas

dalam kehidupan berbangsa. Padahal, jika kita membuka mata, kita akan melihat

betapa identitas kita begitu kaya.

Sebuah contoh, suatu saat seorang teman baru di kampus menanyakan asal saya. Dan pada saat yang sama saya seolah bertemu dengan sebuah rumus rumit yang menimbulkan rasa malas untuk melakukan penjabaran. Sebab saya adalah seorang anak yang dilahirkan di Jakarta, putra dari ayah berdarah Jawa, lebih spesifik Solo, keturunan derajat keempat Mangkunegaran, juga sunda. Dan dilahirkan oleh ibu yang berdarah Arab dari suku Alawy, kasta teratas masyarakat Hadhramadut, Yaman selatan, dan telah bercampur dengan darah Gresik serta Sumbawa.

Sebuah contoh, suatu saat seorang teman baru di kampus menanyakan asal saya. Dan pada saat yang sama saya seolah bertemu dengan sebuah rumus rumit yang menimbulkan rasa malas untuk melakukan penjabaran. Sebab saya adalah seorang anak yang dilahirkan di Jakarta, putra dari ayah berdarah Jawa, lebih spesifik Solo, keturunan derajat keempat Mangkunegaran, juga sunda. Dan dilahirkan oleh ibu yang berdarah Arab dari suku Alawy, kasta teratas masyarakat Hadhramadut, Yaman selatan, dan telah bercampur dengan darah Gresik serta Sumbawa.

Wow, alangkah kompleksnya rumus silsilah ini. Padahal saya hanya sedang menjawab pertanyaan biasa saja dan lumrah ditanyakan seorang yang baru berkenalan. Itu baru mengenai hal yang berkaitan dengan suku, belum lagi identitas lain yang membuat kita akan tampak seperti sebuah buku panduan tebal yang kaya akan informasi. Ini adalah contoh kecil betapa identitas seseorang tidak sesederhana sebagaimana direduksi hanya menjadi komunis atau non-komunis. Tentu, kompleksitas pada skala lebih akan kita dapati ketika berbicara identitas dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kesadaran akan pluralitas identitas dalam tubuh Bangsa ini akan melahirkan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa yang akan meredam potensi kekerasan.

(Okky

Tirtoadhisoerjo adalah nama pena dari R.M. Joko P Mulyadi, mahasiswa Ilmu

Politik FISIP UIN Jakarta)

I don't really understand this language but keep it up bro

ReplyDelete:'v kalau baca cerpen - cerpen 65 memang mantav apa lagi yang ada kata digagahi bikin greget

ReplyDeletebaru baca dari awal sampe akhir, bisa jadi referensi bagus buat blog ane nih. thanks infonya gan. kapan" main ke blog ane ya hehe septinowibowo.id

ReplyDelete